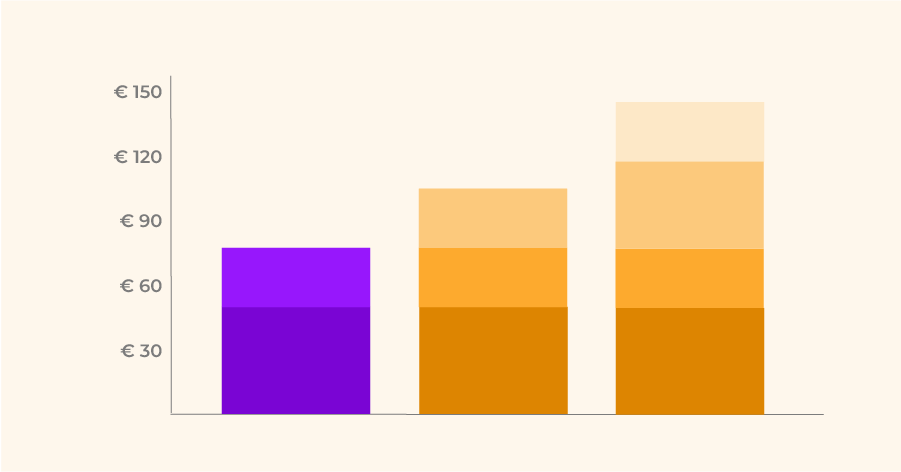

Viele Organisationen investieren in Systeme, Dashboards und Berichte, um ihre Planung besser steuern zu können. Doch trotz dieser Bemühungen bleiben die Pläne instabil, Teams fühlen sich überlastet und Projekte überschreiten weiterhin die vereinbarten Fristen. Die Ursache liegt selten in der Technologie. Der eigentliche Engpass ist kultureller Natur: Wie Teams zusammenarbeiten, kommunizieren, Prioritäten setzen und mit Unsicherheit umgehen.

Eine ausgereifte Ressourcenplanung entsteht erst, wenn eine Organisation bereit ist, ihre Arbeits- und Denkweise zu ändern. Es handelt sich dabei nicht primär um eine technologische Implementierung, sondern um einen kulturellen Wandel.

1. Transparenz ist nur dann wertvoll, wenn sie sich sicher anfühlt.

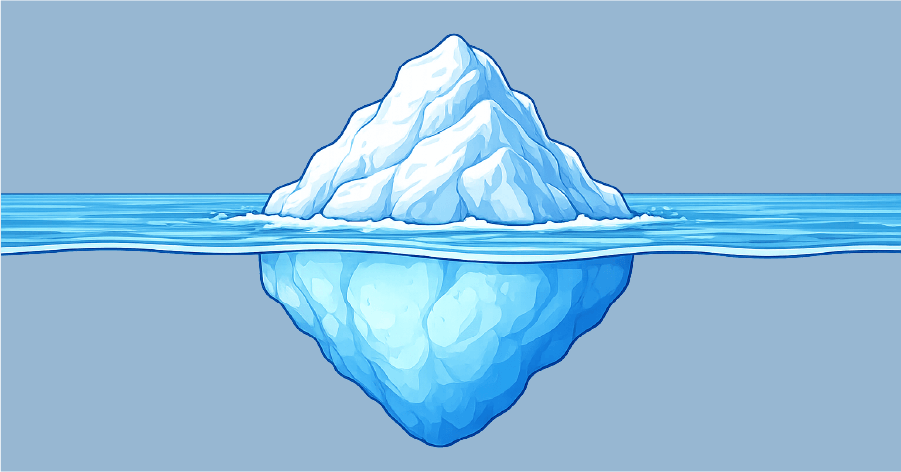

Eine ausgereifte Ressourcenplanung ist per Definition transparent. Sie deckt auf, wo die Arbeitsbelastung zu hoch, die Kapazitäten unterausgelastet und die Projektschätzungen systematisch zu optimistisch sind. Diese Transparenz kann jedoch verunsichern. Mitarbeiter könnten das Gefühl haben, ihre Leistungsfähigkeit werde infrage gestellt oder Transparenz führe automatisch zu einer Bewertung. Sie fragen sich:

- Werde ich dafür zur Rechenschaft gezogen?

- „Bin ich plötzlich ‚sichtbar‘?“

Deshalb funktioniert Transparenz nur in einer Kultur, in der Offenheit nicht mit Schuldzuweisungen, sondern mit Verbesserung verbunden ist. Wenn Teams erleben, dass Erkenntnisse dazu genutzt werden, Probleme zu verstehen, anstatt Einzelpersonen zu verurteilen, entsteht Vertrauen. In einem solchen Umfeld trauen sich die Menschen, ehrlich über ihre Verfügbarkeit, Grenzen und Unsicherheiten zu sprechen. Nur dann wird Planung zu einem realistischen Instrument und nicht zu einem politischen Spielfeld.

Organisationen, denen es nicht gelingt, diese psychologische Sicherheit zu schaffen, verharren in einer Planung, die hauptsächlich kosmetischer Natur ist: schön auf dem Papier, aber völlig losgelöst von der Realität.

2. Vom Löschen von Bränden zum Vorausschauen ist ein anderes Verhalten erforderlich.

In vielen Organisationen gleichen die täglichen Abläufe einer endlosen Reihe von Notfällen. Fristen verschieben sich, Prioritäten ändern sich, und alle arbeiten hart daran, den Schaden zu begrenzen. In einem solchen Umfeld ist die Planung zwangsläufig fragil, da sie ständig an unvorhersehbares Verhalten angepasst werden muss.

Eine ausgereifte Ressourcenplanung erfordert einen Mentalitätswandel: von reaktiv zu proaktiv. Das bedeutet, dass Teams nicht erst auf Probleme warten, sondern vorausschauend denken. Prioritäten werden gesetzt, bevor etwas schiefgeht. Kapazitätsrisiken werden frühzeitig erkannt. Änderungen werden nicht erst in letzter Minute, sondern umgehend kommuniziert.

Das klingt einfach, erfordert aber Disziplin, Ruhe und einen strukturierten Ablauf. Es bedeutet, einen Zeitplan nicht als Momentaufnahme, sondern als fortlaufenden Prozess zu betrachten, an dem alle Beteiligten mitwirken. Erst wenn dieses Verhalten zur Gewohnheit wird, entsteht ein Zeitplan, der auch bei sich ändernden Gegebenheiten stabil bleibt.

3. Die Verantwortung muss geteilt werden und darf nicht einer einzelnen Person übertragen werden.

Viele Organisationen erwarten von den Planern, dass sie das Chaos beseitigen. Diese eine Person soll trotz unvollständiger Informationen, optimistischer Schätzungen und kurzfristiger Änderungen einen schlüssigen Zeitplan erstellen. Das ist eine unmögliche Aufgabe und führt zu Frustration bei Planern und Teams gleichermaßen.

Eine ausgereifte Planungskultur funktioniert völlig anders. Dort ist Planung eine gemeinsame Verantwortung. Projektmanager erstellen realistische Schätzungen und halten diese aktiv aufrecht. Teamleiter sorgen dafür, dass der Zeitplan mit dem Arbeitsaufwand übereinstimmt und nicht mit anderen Prioritäten kollidiert. Mitarbeiter kommunizieren Änderungen umgehend, halten ihre Verfügbarkeit aktuell und betrachten die Planung als Teil ihrer Arbeit, nicht als etwas, das „jemand anderes erledigen wird“.

Wenn die Verantwortung geteilt wird, entsteht ein deutlich widerstandsfähigeres System. Der Planer wird dann nicht mehr zum Problemlöser, sondern zum Leiter. Die Teams fühlen sich in die Planung eingebunden und identifizieren sich mit dem Ergebnis. Diese Einbindung ist einer der stärksten Indikatoren für die Zuverlässigkeit der Planung.

4. Technologie verstärkt die bereits bestehende Kultur

Planungstools sind unglaublich leistungsstark. Sie vereinfachen komplexe Abläufe, verdeutlichen Abhängigkeiten und liefern Echtzeit-Einblicke in den Personalbestand. Ein gutes Tool zeigt an, was passiert, wenn sich ein Projekt verschiebt, ein Mitarbeiter abwesend ist oder ein Kunde zusätzliche Arbeit anfordert. So wird Technologie zu einem strategischen Werkzeug für schnelleres, effizienteres und intelligenteres Arbeiten.

Ein Tool kann jedoch nur dann effektiv sein, wenn die Unternehmenskultur dafür bereit ist. In einer Organisation, in der Teams ihre Verfügbarkeit nicht erfassen, Änderungen zu spät kommunizieren oder Pläne als administrative Belastung empfinden, wird Technologie die bestehenden Probleme nur verschärfen. Die Planung wird dann genauer darin, Ungenauigkeiten aufzudecken.

Das Gegenteil tritt ein, wenn die Unternehmenskultur ausgereift ist: Vereinbarungen werden eingehalten, Verantwortlichkeiten sind klar definiert und Transparenz ist Standard. In einem solchen Umfeld dient Technologie nicht mehr dazu, „Ordnung zu schaffen“, sondern zur Optimierung. Das System unterstützt Teams dabei, aufkommende Risiken frühzeitig zu erkennen, Szenarien besser zu bewerten und fundiertere Entscheidungen mit weniger Störfaktoren zu treffen.

Deshalb ist es entscheidend, nicht anzunehmen, dass ein neues Tool automatisch zu mehr Reife führt. Technologie korrigiert kein Verhalten; sie macht es sichtbar. Und genau deshalb funktioniert sie nur dann wirklich, wenn die Organisation zuvor über eine solide kulturelle Grundlage verfügt.

Fazit: Reife Planung ist die Wahl für eine andere Arbeitsweise

Eine ausgereifte Ressourcenplanung läuft letztlich auf eines hinaus: die Entscheidung, wie man als Organisation zusammenarbeiten möchte. Es geht nicht um eine technische Umsetzung, sondern um einen Wandel in Einstellung, Arbeitsrhythmus und Verantwortlichkeiten.

Eine ausgereifte Planungskultur erfordert ein Umfeld, in dem Transparenz nicht als Bedrohung, sondern als normal empfunden wird; in dem vorausschauendes Denken belohnt statt abgetan wird; in dem sich jedes Teammitglied für die Planung verantwortlich fühlt; und in dem die Führungsebene konsequent demonstriert, dass Zuverlässigkeit wichtiger ist als kurzfristige Geschwindigkeit.

Organisationen, die diesen Wandel wagen, erleben, wie sich die Planung von einer Stressquelle zu einer Quelle der Vorhersagbarkeit wandelt. Termine werden verlässlicher, die Arbeitsbelastung gleichmäßiger verteilt und Kundenerwartungen besser erfüllt. Teams profitieren von mehr Ruhe, gesteigerter Konzentration und weniger Eskalationen. Es handelt sich um einen strukturellen Wandel, der sich auf allen Ebenen der Organisation auswirkt – von strategischen Entscheidungen bis hin zum Tagesgeschäft.

Die Botschaft ist einfach: Ausgereifte Ressourcenplanung entsteht nicht durch Software , sondern durch Unternehmenskultur. Tools erleichtern, beschleunigen und transparenter gestalten sie, aber nur, wenn die zugrundeliegende Denkweise stimmt. Dieser kulturelle Schritt schafft die Basis für eine agile, skalierbare Organisation, die zuversichtlich in die Zukunft blicken kann.