In Unternehmen, die auf Fachkräfte wie Buchhalter oder Berater angewiesen sind, ist die Kapazitätsplanung eine heikle Angelegenheit. Es geht nicht nur um die Zuteilung von Stunden, sondern auch darum, Erwartungen abzustimmen, Unternehmensziele zu sichern und enge Kundenbeziehungen zu pflegen.

Viele Unternehmen kämpfen mit der Frage: Sollen wir uns für eine strikte zentrale Planung entscheiden oder die Planung den Fachleuten überlassen? Die Wahrheit ist: Keiner der beiden Extreme funktioniert optimal. Der Schlüssel liegt in einem Hybridmodell – einer Kombination aus zentraler Steuerung und dezentraler Flexibilität.

Warum strikte Zentralplanung nicht funktioniert

In Produktionsumgebungen kann ein zentrales Planungsmodell gut funktionieren. Dort dreht es sich oft um standardisierte Prozesse, vorhersehbare Aufgaben und klare Produktionspläne. Im professionellen Dienstleistungsbereich sieht die Sache jedoch anders aus.

Der Fachmann – beispielsweise der Buchhalter, der einen Kunden unterstützt, oder der Berater, der ein Projekt leitet – steht in direktem Kontakt mit dem Kunden. Er kennt die Feinheiten des Auftrags, versteht den spezifischen Kontext und weiß, wann die Arbeit am besten geplant werden kann.

Ein zu zentraler Ansatz hat hier mehrere Nachteile:

- Mangelndes Detailwissen : Dem zentralen Planer entgehen oft wichtige Zusammenhänge hinsichtlich Prioritäten und Kundenbedürfnissen.

- Starre Prozesse : Fachleute haben weniger Spielraum, Vereinbarungen zu treffen, die der Realität des Kunden entsprechen.

- Weniger Eigenverantwortung : Wenn ein Fachmann keinen Einfluss auf die Planung hat, kann dies zu geringerer Motivation und weniger Verantwortung für das Endergebnis führen.

Warum auch ein rein dezentrales Modell zu kurz greift

Andererseits ist ein völlig dezentraler Ansatz auch problematisch. Wenn jeder Mitarbeiter seinen eigenen Zeitplan verwaltet, entstehen auf organisatorischer Ebene schnell blinde Flecken.

- Fragmentierter Überblick : Ohne zentrale Koordination besteht kein Einblick in die Gesamtkapazität und die laufenden Projekte.

- Risiko der Über- oder Unterbesetzung : Ein Team kann überlastet sein, während an anderer Stelle in der Organisation Kapazitäten ungenutzt bleiben.

- Schwierige Priorisierung : Geschäftskritische Projekte können verloren gehen, weil keine zentrale Entscheidung getroffen wird.

Die Folge: Unternehmensziele – wie Rentabilität, strategisches Wachstum und Kundenzufriedenheit – sind gefährdet.

Die Lösung: ein hybrides Planungsmodell

Für Organisationen mit hochqualifizierten Fachkräften ist ein Hybridmodell am effektivsten. Es kombiniert die Stärken zentraler und dezentraler Planung und minimiert gleichzeitig deren Schwächen. In einem Hybridmodell geschieht Folgendes:

Zentrale Ausrichtung im Großen und Ganzen

- Eingehende Aufträge werden zentral auf Dringlichkeit, strategische Bedeutung und erforderliche Kompetenzen geprüft.

- Basierend auf der weltweiten Verfügbarkeit und Expertise wird eine erste Zuordnung vorgenommen: Wer oder welches Team übernimmt das Projekt und in welchem Zeitraum?

- Durch die zentrale Planung wird das Gleichgewicht zwischen den Projekten überwacht, sodass die Kapazitäten im gesamten Unternehmen optimal genutzt werden.

Dezentrale Detailerledigung

- Sobald der Auftrag erteilt wurde, hat das Team oder der Fachmann die Freiheit, den genauen Zeitplan mit dem Kunden abzustimmen.

- Der Fachmann kann flexibel auf Veränderungen oder spezielle Kundenwünsche reagieren, ohne den strategischen Rahmen der Organisation aus den Augen zu verlieren.

Praxisbeispiel: ein Beratungsunternehmen

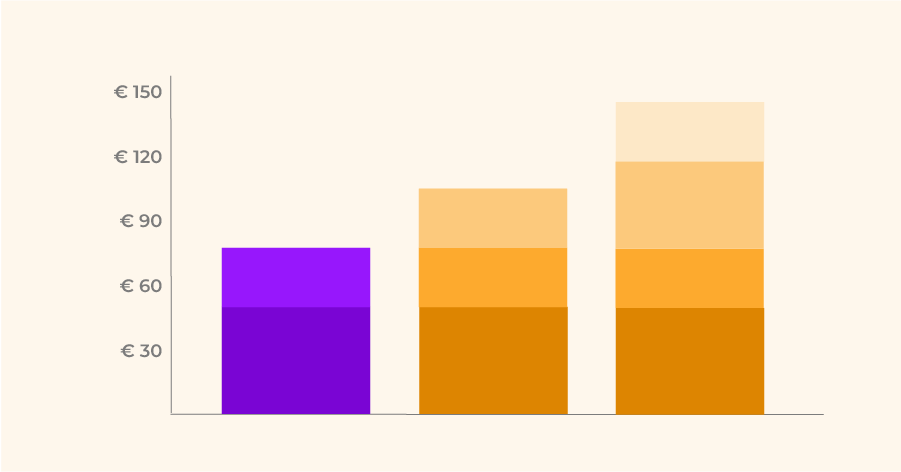

Angenommen, ein Beratungsunternehmen erhält einen neuen Auftrag von einem Großkunden. Die zentrale Planung erkennt diesen Kunden als strategisch wichtig an und sieht vor, dass das Projekt innerhalb von sechs Wochen beginnen muss.

Basierend auf der benötigten Expertise und Verfügbarkeit wird Berater A zentral beauftragt. In der Planungssoftware wird im Kalender von Berater A ein vierwöchiger Block für 24 Stunden pro Woche reserviert. Die Planung erfolgt wöchentlich, da konkrete Termine noch nicht relevant sind.

Berater A kontaktiert den Kunden, bespricht die Details und verteilt die 24 geplanten Wochenstunden auf bestimmte Tage und Zeitfenster. Dies ermöglicht interne Meetings beim Kunden vor Ort oder die Abstimmung mit anderen Teams. Eine zentrale Übersicht bietet einen detaillierten Überblick über die verbleibende Zeit von Berater A für weitere Einsätze.

Dieses Modell stellt sicher, dass sowohl das Organisationsziel (pünktlicher Beginn und Kapazitätsreservierung) als auch das Kundenbedürfnis (Flexibilität bei der Ausführung) erfüllt werden.

Vorteile des Hybridmodells

Balance zwischen Flexibilität und Kontrolle

Fachleute haben die Freiheit, Kundenvereinbarungen zu treffen, die der Realität entsprechen. Die Organisation behält die Kontrolle über das Gesamtbild und die strategischen Prioritäten.

Bessere Kapazitätsauslastung

Durch die zentrale Betrachtung der gesamten Ressourcenplanung wird Über- und Unterbesetzung vermieden.

Höhere Kundenzufriedenheit

Kunden erfahren maßgeschneiderte Lösungen und eine persönliche Abstimmung unter Einhaltung von Terminen und Qualitätsansprüchen.

Schnellere Entscheidungsfindung

Durch die zentrale Koordination werden endlose Verhandlungen darüber vermieden, wer was macht, und die Fachleute können schnell mit ihren Kunden zusammenarbeiten.

Abschluss

Für Wirtschaftsprüfungsgesellschaften, Beratungsunternehmen und andere Organisationen mit hochqualifizierten Fachkräften bietet ein hybrides Planungsmodell das Beste aus beiden Welten. Es kombiniert die strategische Kontrolle einer zentralen Koordination mit der Flexibilität und Kundenorientierung einer dezentralen Koordination.

Ein Hybridmodell funktioniert nur dann gut, wenn bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind:

- Klare Rahmenbedingungen : Fachleute müssen wissen, innerhalb welcher Spielräume sie ihre eigenen Entscheidungen treffen können.

- Transparente Kommunikation : Sowohl zentrale Planer als auch Fachleute haben in Echtzeit Einblick in die aktuelle Planung.

- Unterstützende Technologie : Ein gemeinsames Planungssystem wie Timewax ermöglicht eine zentrale Buchung und dezentrale Feinabstimmung. Eine direkte 2-Wege Integration mit Kalendersystemen ist unerlässlich.

- Kultur der Zusammenarbeit : Zwischen zentralen Planern und operativen Fachkräften muss gegenseitiger Respekt herrschen.

Auf diese Weise behält die Organisation die Kontrolle, ohne die Autonomie und das Fachwissen des Fachmanns einzuschränken. Das Ergebnis: zufriedene Kunden, motivierte Mitarbeiter und eine effizientere Kapazitätsauslastung.